terça-feira, 30 de dezembro de 2008

[Palavras pisadas]

a palavra criança a palavra segredo.

A cidade é um céu de palavras paradas

a palavra distância e a palavra medo.

A cidade é um saco um pulmão que respira

pela palavra água pela palavra brisa

A cidade é um poro um corpo que transpira

pela palavra sangue pela palavra ira.

A cidade tem praças de palavras abertas

como estátuas mandadas apear.

A cidade tem ruas de palavras desertas

como jardins mandados arrancar.

A palavra sarcasmo é uma rosa rubra.

A palavra silêncio é uma rosa chá.

Não há céu de palavras que a cidade não cubra

não há rua de sons que a palavra não corra

à procura da sombra de uma luz que não há.

José Carlos Ary dos Santos

sexta-feira, 26 de dezembro de 2008

Finisterra

na escrita límpida. Ressoam as misagras no abandono da casa. Volto à infância, fascinado com as trovoadas de carbureto.

quarta-feira, 17 de dezembro de 2008

Viagem

se enganam no caminho

guiam-se pelo silêncio das estrelas

às vezes andarilham no fogo da paixão

domingo, 7 de dezembro de 2008

A discutir metáfora se perde o coração

Nome?

Gabriela.

Gabriela quê?

Leu o livro?

O seu passaporte?

Jorge disse: personagem carece não.

Personagem!

Sim. E o senhor quem é? Faz pergunta de policial…

A senhora trabalha?

Senhora não, por favor!

A menina.

Menina é gostoso de ouvir, parece sorvete em tarde de Verão. Jorge disse para eu evitar metáfora, fugiu, me desculpe. Ele disse, a discutir metáfora se perde o coração.

Sim. E onde trabalha?

Trabalho não, Jorge é camarada!

Agora é a mulher a ler o homem, devagar. Terá trinta e poucos anos, dente sujo de tabaco, olhos claros, de ofídio diria, se fosse ela a falar e Jorge lhe levantasse o embargo de imagem literária. Encontra impaciência: por ser revistado com os olhos ou por se alongar o desfecho? Um caso como muitos outros. Ouviu histórias extraordinárias. Um marroquino em busca das palavras perdidas na cristandade. Era assim, Jorge perdoa a pobre imagem, arqueólogo de língua morta. Ele dizia procurar, no idioma nosso de hoje, remotos sons de antiga gente. Quem servia? O magro marroquino, com seus gestos limpos, disse diligenciar como emissário da memória – e, assim sendo, nada cobrava pelo ofício, porque, mesmo que o fizesse, receberia o soldo em moeda fora de circulação. Como ninguém vive de ar e do vento, enquanto pesquisava nas cidades, vilas e aldeias, vendia um ou outro tapete tendo em vista o frugal sustento, que dormir africano lugar enxuto, sob as estrelas, sempre acha. A dado momento, o homem desinteressou-se da bondade da história, e avisou o marroquino: quem exerce um ofício, seja ele o de vasculhar restos de língua, paga imposto. Fez expressão de espanto, o norte-africano.

Trabalho não. Sou turista, visito os lugares onde Jorge foi feliz: Viana, em Viana Jorge foi feliz.

A menina está no Porto.

Foi pelo anúncio que descobriu?

Pelo jornal assinalamos certo género de clandestinos.

Se equivoca, senhor. Prostituta não… E sou mulher, sempre meu corpo foi mulher.

“Travesti Cláudia, curta temporada. Activa/Passiva. Peito XXL. Meiguinha. Sem pressas”. Se isto não é prostituição, diga lá o que virá a ser?

Um isco, senhor. A Gisberta, lembra?, que os meninos maltrataram e deixaram lentamente morrer no fosso de prédio abandonado, a história dessa mulher tocou meu coração. Fui ao jornal, paguei anúncio. Sabe para quê? Queria ver o olhar de cliente de transexual: alguns deles transaram com Gisberta, quando Gisberta não era fétida melancolia. Pouca sorte, caiu na rede polícia desfardado.

Ouvi muitas histórias, mas a da Claúdia

Cláudia, não. Sou Gabriela.

Certa vez, um vendedor nómada marroquino disse-me ter pago os impostos ao Estado português com as últimas palavras que terá pronunciado D. Sebastião em Alcácer-Quibir. Que entre o povo mais recôndito e antigo, demorada pesquisa, foi juntando fragmentos e assim chegaria à derradeira fala do jovem rei, pouco antes de trespassado pela lança inimiga. Eu me comovi com o relato do homem.

Que heróicas palavras foram essas?

Não podia revelar, disse ele. Segredo de Estado. E quando tal mentira pouco fiável disse na minha cara, eu me descomovi e o mandei prender. A sua história, Gabriela, não me comove. Mas como poderei justificar ao meu superior, e o meu superior ao chefe dele, a detenção de personagem que se faz passar por travesti para olhar no fundo dos olhos antigos clientes de Gisberta?

Vem comigo? Jorge tinha um amigo em Viana: confeccionava doce, gosta de doce? Jorge me falou também de bolinhos de bacalhau, sabe o que é bolinho de bacalhau? Certa vez, me falou de um poeta dessa geografia, um tal Pedro Homem de Melo, conhece?

Não.

Uma tarde, o poeta se encontrou aqui no Porto, no café Ceuta, ainda existe?, um escritor e amigo do Alto Minho, assim disse Jorge, chamado Tomaz de Figueiredo. Era o tempo da vossa Ditadura, ouviu falar de Tomaz de Figueiredo?, e a dada passo o poeta informou o amigo de que iam levantar estátua a Salazar, de Salazar ouviu falar… Figueiredo, seu gosto ideológico fazia brando o ditador, disse: “Se a estátua for de merda, eu mesmo ofereço o bronze”. Jorge gargalhava toda a vez que contava a história. Me diga, por que despreza travesti?

Não o entendo, Gabriela.

Se deixe de subtilezas… Vamos a Viana. Como é mesmo o bolinho de bacalhau?

Árvore, 1 de Dezembro de 2008

sábado, 6 de dezembro de 2008

A manhã e a neve II

tu não sabes

os montes floridos empurram-nos para a morte

tudo tudo está ali à tua frente: o desejo

a inexplicável singeleza das coisas, cheiros

suaves cheiros, o canto silente das pedras

um vulcão de vida mínima sob as pedras

tu não sabes

tu nunca te deitaste nas abróteas

a ler lentamente o céu, o rumor do mundo

sábado, 29 de novembro de 2008

A manhã e a neve

de partida. a neve nos

montes onde nasci

e eu tão longe

dessa súbita alegria juvenil

tu não sabes

tu nunca viste a neve, pássaros

tolhidos, a mão fria a esticar a fisga

tu não sabes nada

não conheces os montes onde nasci

as raparigas a sorrir

no meio das abróteas floridas

Acordar ao som do búzio

Manhã limpa. Vem a neve depois, tímidos flocos. Pouco antes, na ruela de São João do Campo, esvoaçavam pétalas: a imagem de Nossa Senhora da Conceição saía do pequeno templo, no andor florido, sobre os ombros dos homens de Vilarinho. Não renegam a memória, nem a aldeia acuada no fundo das águas.

Desta vez não foi vizinho a cuidar da festa, tarefa rotativa entre o povo. Nem abriu as portas de casa e sentou à mesa um representante de cada família. Nem teve de subtrair ao rebanho uma boa meia dúzia de reixelos para o almoço dos convidados. Não. A festa em honra da padroeira dos vilarinhos mudou de espaço, só queda a profunda devoção. A terra sagrada de Vilarinho da furna dorme sob as águas, amarfanhada de lama e restos de sonhos. Não a puderam trasladar como as pedras da pequena capela do Bom Jesus, reconstruída no alto de São João do Campo. Desse local, no dia 8 de Dezembro, todos os anos, sai e reentra a procissão da Imaculada Conceição, a santa da guerra.

O estrondo dos foguetes cativa alguns curiosos do antigo – quase todos jovens galegos – com máquina fotográfica. Faltaram os moços das povoações vizinhas (Lindoso, Gerês, Covide, Ermida) que permaneciam aos primeiros afagos da noite. Aí exibiam, arte perigosa, os seus dotes de sedução. Uma aparelhagem sonora, no lugar de concertinas e os cantares ao desafio, atira vozes e músicas estranhas sob o silêncio da manhã. E nenhum vilarinho, enfim, aguarda pela noite. É impossível trasladar o sagrado, Vilarinho jamais poderá ser a sua terra.

Nos anos sessenta, o governador civil de Braga, Santos da Cunha, deu mil escudos do dinheiro do Estado para a construção do museu. Um gesto hipócrita, como muitos outros que este homem encontra ao longa da sua peregrinação. Ele queria salvaguardar a memória da Furna, a memória da aldeia. Perdeu a guerra, é certo, porque é inútil pelejar contra escavadoras e seus dentes luzidios. Ele, todavia, conseguiu guardar a perecível alma da aldeia comunitária no museu.

Quando a catástrofe estava preste a consumar-se, ele escreveu, pedindo ajuda, a Jorge Dias (que anos antes havia apresentado como tese de doutoramento, na Universidade de Munique, “Vilarinho da Furna/Uma Aldeia Comunitária”, e, durante os trabalhos de pesquisa esteve hospedado na casa da sua avó). Escreveu à Gulbenkian. A ideia de recolher objectos e depois fazer um museu, disseram-lhe, era boa. Prometeram-lhe uma máquina fotográfica, capaz de amarrar os últimos dias, os últimos gestos comunitários.

O tempo, como no fim de todas as situações de desgraça, corria mais veloz do que o Rio Homem em dias de enxurrada. A máquina de prender imagens não havia de meio de aportar, talvez por Vilarinho ficar longe, num outro tempo. Desencantado com o conforto de boas intenções, ele vai ao Porto e aí compra a máquina que havia de surripiar os derradeiros momentos de Vilarinho da Furna e do seu povo ao impiedoso desapego da água. “Podem desdenhar da qualidade das fotografias, mas são as melhores da minha vida”. E são, de facto: perturbadora emoção e preto e branco.

Esta terceira pessoa do singular, que andarilha no texto, é Manuel Antunes. Chega de Lisboa para a festa em honra da padroeira dos vilarinhos. Ele é a alma do Museu de Vilarinho da Furna, onde estão expostas as suas fotos e espólio recolhido porco antes do dilúvio final. “As pessoas da aldeia que me viam a recolher coisas velhas, pensavam que eu era maluco. Na verdade, não sabia bem por que fazia aquilo, nem sequer ao certo sabia o que era um museu”.

A festa da Imaculada Conceição acaba com uma reunião dos vilarinhos, a meio da tarde, numa das salas do museu. Debandam depois. E um som misterioso, saído de uma sarronca, golpeia os ares – como se acossasse os lobos antigos para o precipício do fojo.

sábado, 22 de novembro de 2008

[nem uma palavra]

que fosse. apenas o silêncio a trepar

como glicínia pelo frio de novembro

nem uma palavra, o gume

da despedida. nem uma palavra

quarta-feira, 19 de novembro de 2008

Melides

enlaçam os ramos: devagar afeiçoam

imensa frança que abriga as raízes

da secreta labareda do estio.

por vezes, os pinheiros mansos

extenuados de tanto sul, tanto sol

copiam o rumor impedido

do mar: esvoaçam então esvoaçam

na imobilidade perpétua.

e os que se tresmalham do cardume

em árido silêncio se embrulham

morrem como homens tocados de melancolia

terça-feira, 18 de novembro de 2008

Bestiário para as crianças

No século passado, um poeta

rasurou o g ao gavião.

A partir daí também ele pôde voar

voar com a nova palavra.

domingo, 9 de novembro de 2008

Novembro

talvez seja o mês cruel

nem o fogo dos dióspiros

espanta a melancolia. volto

na palavra quotidiana

como quem reparte o pão. tu sabes,

como quem partilha o vinho

novo. pela palavra aqueço

as mãos em silêncio pela noite dentro.

segunda-feira, 3 de novembro de 2008

O terceiro ciclista

Os ciclistas rompem exaustos

na bruma. homens de outro tempo

pedalam no subúrbio libertos do medo

urbano. há um que fuma devagar

enquanto pedala como se quisesse

adensar a bruma. outro traz relógio

no pulso e uma mola afasta as calças

do óleo da corrente. o terceiro ciclista

pedala pedala

pedala: mavioso movimento

na direcção talvez do futuro

deixa a palavra na miséria do subúrbio

nas grandes alamedas

no largo de longínquas aldeias

O ciclista que traz o relógio no pulso

diz: “desperdício, companheiro.

vão pisar as palavras: virá a primavera

não botarão flor!” o terceiro ciclista

mantém o movimento o gesto de semeador

a viagem interminável viagem

na direcção talvez do futuro

sabe que o frágil coração da palavra

é inabalável

imperecível como a vida dos sonhadores.

Árvore, 17 de Outubro de 2008

quarta-feira, 29 de outubro de 2008

O rebanho

domingo, 26 de outubro de 2008

A árvore, fruto e fogo

Voltemos ao essencial: se tivesse vivido no tempo do Horto das Virtudes, Agustina provavelmente daria nome a variedade de camélia. Não, jamais seria camélia. Desde o primeiro momento, desde a primeira linha, vejo-a árvore de fruto.

Diospireiro.

Diospireiro, eis a árvore.

Divido o fruto, a palavra dióspiro, em duas partes: com deus e o fogo fico, deus e o fogo como a espantosa obra de Agustina.

Pelo Outono, eu sei, do diospireiro esvoaça a folha: a nudez vegetal, contudo, não trará mal ao mundo, nem constipações poéticas à escritora-árvore (só por esta noite). As folhas emigram, digo. Ficam os frutos de fogo a arder pelo Inverno dentro: eles guardam, como a luminosa palavra de Agustina, o segredo mais antigo da terra.

Árvore, 20 de Outubro de 2008

quinta-feira, 16 de outubro de 2008

O segredo das andorinhas

O meu professor ensinou-nos a escrever parágrafos curtos; dessa forma, domina-se melhor a Língua. Como vê, o meu primeiro parágrafo é do tamanho de um comboio (foi um comboio... nunca vi nenhum, e odeio-os tanto). Não vai mostrar a carta ao professor, pois não?! Estou zangado, mas, diz o Carlos, o pai voltará em breve: e vai trazer-me (trazer-nos, diz o Carlos) uma bicicleta de corrida! Não posso acreditar: bicicleta de corrida não cabe dentro da mala. Cabe no comboio. Um tolo, o meu irmão: quem anda de comboio é porque não tem bicicleta, e quem a tem não viaja de comboio. O meu vocabulário é pobre, disse o professor. Disse, à frente de toda a gente. Contei à mãe. E a mãe ficou muito zangada (zangada, a mãe, parece deitar lume pelos olhos, como se nos olhos também arrumasse gasómetros acesos). É pobre, é... mas nesta casa ninguém passa fome! Para ser sincero, a mãe não terá percebido o sentido de vocabulário. Aconteceu-me o mesmo quando o ouvi – afinal, é um saco grande onde dormem as palavras. Se algumas dormissem para sempre, o mundo seria outro. E o professor, o professor conhecerá as palavras todas? Da segunda vez, disse: pobre... até no Português! Senhor professor, tenho duas gavetas na cabeça, mas estão ocupadas. Levou a mal, fustigou-me as mãos com a vara de oliveira. Quando nos castiga parece guardar também gasómetros acesos nos olhos. Eu menti-lhe. Há outra gaveta, onde prendo as pessoas más: tenho medo de a abrir, e nunca consegui fechá-la à chave.

O pai também chora em silêncio?

Não, não responda. Se tiver tempo, escreva-me. Fale-me do país distante. Daí vêm os tordos, no Inverno. O Carlos engana-me. Como podiam os tordos voar tão longa viagem. E as andorinhas imigram de terras muito, muito mais longínquas. Neste caso, dou-lhe razão. Mas ele não sabe o segredo. As andorinhas atravessam o mar, os mares, na proa dos navios. Quando os barcos chegam ao Tejo, elas levantam. E voam no céu português. Quem ensinou a caminho às andorinhas fomos nós: os portugueses descobriram novos mundos. As caravelas trouxeram escravos, ouro, laranjeiras, pimenta. E andorinhas que, por descuido, adormeceram nos mastros. É tarde, vou apagar a luz. Segredo, pai. A história das andorinhas é um segredo nosso. Quero ver a cara do professor ao ler proa, especiarias, mastros, imigram. Vocábulos, palavras, que ele não sabe que eu sei.

O teu pai imigrou ou emigrou?

Vou chorar. E eu não sei chorar em silêncio.

Touça, 17 de Setembro de 1971.

Fecho o caderno.

Apago luz.

A bicicleta e um rosto, exausto e feliz, iluminam a noite. O homem pedala do longe. Pai, mandou alguém trazer-me a bicicleta?! Nesse país deve ser assim que entregam as bicicletas aos meninos. Depois, o homem, fará a viagem de regresso – no comboio, como o pai. O meu pai pedala, exausto e feliz, na bicicleta. Abro os braços, não sei as palavras para o receber. Os abraços do regresso são diferentes dos abraços da despedida. Já sinto a barba por fazer na... Meu Deus!, a gaveta: uma mão foge da gaveta das pessoas más, sem espantar o barulho. E agora o pai pelada, pedala. Pedala como um ciclista em fuga veloz: o vento engole-lhe o boné, revolve-lhe o cabelo, as abas do casaco esvoaçam como andorinha a subir. Andorinha a subir no azul.

O pai já não pedala. Voa no céu, foge-lhe das mãos a bicicleta... A gaveta fecha-se. O pai lá dentro.

A mão. A mão má cresce como cobra estendida, enrosca-se na minha bicicleta tombada no céu, a roda da frente a girar.

Arrasta-a. Carlos!

Carlos, Carlos, ajuda-me! Ajuda-me, o professor quer roubar a bicicleta, a nossa bicicleta...

Carlos!

Não fiques triste. Eu só vou desvendar o segredo das andorinhas. Cuida bem da tua bicicleta. Disse-me, no dia da partida. E as lágrimas desceram, em silêncio, pelo rosto – algumas esborrataram o verde da farda.

O meu irmão estava a enganar-me.

terça-feira, 14 de outubro de 2008

Segunda aparição

Moço, eu serei o teu protector.

Pôs a mão na minha cabeça, gesto de rei taumaturgo. O espanto comia-me as palavras, nada pude dizer. Um sonho, parecia um sonho: sob as tílias do Sá de Miranda, sitiado de curiosidade a apertar, cingir o círculo. A notícia serpenteou. Nutriu-se o cerco de docentes, contínuos, pessoal da cantina. O bibliotecário irrompeu na sebe, afoito,

É ele, disse. E o ponto de exclamação subiu até ao último ramo da tília. Ele, o homem, fez um gesto. Ondulou o círculo, como um cardume; o bibliotecário cada vez mais próximo de nós,

É ele, não há dúvida!

Quando todos os olhos debicavam o bibliotecário estendido na terra, sem sentidos, o homem sumiu. Entrelaçada e devota, a multidão quis tocar-me,

Salvem, ajudem o homem!

Pela primeira vez na vida, esvoaçava nas minhas palavras a força de uma ordem. Surgiu uma fenda. Deram-lhe água fresca, sentaram-no encostado à tília.

Era ele, não há dúvida!

A minha vida mudou. O bibliotecário, recomposto do abatimento, aconselhou-me a ficar uns tempos em casa. O segredo morre entre nós! Com certeza, respondi. Mas desconhecia qual a minha quota parte de segredo que teria de velar.

Quando regressei ao liceu, a verdura das tílias planava densa, misteriosa. E todos me olhavam como se eu fosse um anjo terreno. Na cantina, os empregados excediam a dose e levavam-me o tabuleiro à mesa. Não se incomode: ordens do conselho directivo, menino. A minha presença fertilizava o silêncio, o pavor. Já se imaginou a caminhar nos intermináveis corredores do Sá de Miranda por entre centenas de alunos mudos, quietos... ouvir o eco dos passos, o crepitar da roupa?

Um dia, o presidente do conselho directivo veio à sala de aulas, sorriso imenso e dócil. O senhor director do Diário do Minho pede-me para lhe comunicar que seria um privilégio falar consigo. Nós estamos de acordo, é um jornal sério, regido por ética quase divina... Mas última palavra é do menino,

Eu sou moço, senhor professor!

Conversa a dois, numa sala vazia. Antes iniciar a oral inesperada, o bibliotecário chamou-me à parte. Não mates a galinha dos ovos de ouro. O jornalista fez o intróito, longo, tão longo e vernáculo que parecia obra de discípulo do padre António Vieira. Depois a pergunta, de chofre,

Quem é o homem da aparição?

É ele, não há dúvida!, respondi.

A minha vida mudou. Serenidade só a das tílias, declarada na folhagem espessa, mais espessa. Se me dirigia para debaixo das árvores, o liceu ficava suspenso, boquiaberto, como se hibernasse por instantes. Mas do homem, nem sinal. Foi um sonho, não havia dúvida. Um sonho comum: meu e do bibliotecário que detestava Camilo. E não escondia o azedume a ninguém. Chegou, em tempos, a ser repreendido por um velho professor de Português,

Sem Camilo, a nossa literatura seria a nota de rodapé da Europa. E o senhor, o senhor gasta a vida a atirar-lhe pedras, a desviar os alunos do génio que honra a Pátria!

“Os Maias”, por favor. E o meu bibliotecário perdia-se em desvelos; os olhos chispavam de felicidade. Tinta páginas volvidas, porém, o romance regressava ao exílio,

Rapaz: se querias acirrar o espanto, devias ter pedido o Amor de Perdição...

Fui o único a ler o livro na íntegra. Aos meus colegas bastou um resumo da história, que alguém escreveu para livrar os vindouros dos estranhos amores de Carlos, da ironia (que só fazia rir o bibliotecário), da choldra lisboeta. Eu li-o. Todo. Eis o erro, o meu erro. Ele, não há dúvida. Ele próprio descera da tília e viera agradecer-me.

A minha vida virou tormento. A todo o instante me ssaltava a dúvida: quando e onde a segunda aparição? No liceu, na rua do Souto, no adro da igreja de S. Vicente, no Nosso Café? Em qualquer parte, menos ali, à porta das casas de banho do Cinema S. Geraldo. No intervalo do filme. Estendeu-me a mão, sem tirar a luva,

Que fazes aqui, moço!

Moço não vê filme pornográfico.

Na manhã seguinte, revelei ao bibliotecário a segunda aparição. Foi na Livraria Vítor. Ele surgiu, como quem vem do nada, estendeu-me a mão, sem tirar a luva. Um dia, ele virá agradecer-lhe. Pessoalmente. O segredo morre entre nós!

quarta-feira, 8 de outubro de 2008

O homem do arquivo

Num envelope distinto e secreto, onde às vezes esconde a ternura de uma violenta, habita a Brigitte,

Telefonou-me ontem. Trate-a bem, com pudor: um coluna basta para lhe enaltecer a beleza.

Que desejava a Brigitte?

A dona Brigitte... Como sabe, não revelo conversas íntimas.

Aprendizes. Diz o homem, de novo a dividir a solidão pelo rebanho. Agora como se estivesse a conviver com o sorriso cínico do busto de Eça: Aprendizes, enchem-se de brios fazendo perguntas inúteis.

No jornal toda a gente lhe conhece a mansa loucura, até os tímidos estagiários. Ele é o Homem do Arquivo, porque abjurou o nome, o apelido. Nada deseja de herança do poeta dos versos ingénuos.

Tempos difíceis, porém, se avizinham no matutino, instalado num palacete enorme. O jornal parece visconde arruinado, a vender os anéis para manter a dignidade. A dignidade impossível. O palacete despe-se dos seus bens. Restam alguns computadores acocorados no anacronismo das escrivaninhas de madeira. E aí uma dúzia de jornalistas. Pardacentos. Bem vistas as coisas, diz o Homem do Arquivo, os jornalistas são os eternos pusilânimes. Querem mudar o mundo, e pouco, quase nada, fazem. Desdenham dos escritores. A suas prosas, sim! Seriam verdadeiras peças de arte se não fosse a imbecilidade dos revisores. Pusilânimes. Clamam protecção a Baco, madrugada dentro, mas as suas reportagens, decerto, bebem na ingenuidade poética do meu pai. Fixa os olhos no busto, Eça despacha o mesmo sorriso. Pusilânime... Onde ouvi eu esta palavra? Da boca do Jaime Brasil? Quem era o Jaime Brasil? Como se chamava o meu pai?

Pois, a memória. A memória é a punição dos lúcidos. Levanta o auscultador,

Muita boa tarde. Viram aí, na redacção, o empregado do arquivo? Desliga. Sorri, feliz como um menino, para o sorriso cínico. Pusilânimes. Rodopia três vezes sobre si próprio. A realidade morde-me os sentidos, Brigitte. Sei, eu sei, continuo a dizer palavras dos outros. É esse, afinal, Brigitte, o ofício dos jornalistas. Segundo o ministro, acrescentou o ministro... Pusilânimes! Querem reerguer o mundo com a suave mentira alheia.

Um dia roubaram-lhe por completo a identidade, o ofício. Privado do silêncio dos seus rebanhos para guardar, o homem emudeceu bruscamente. Sentia-se excluído, devoluto, um rosto anónimo sem a mortalha do envelope perdido nas pesadas gavetas.

Hoje, os jornais, disse o director ao conselho de redacção, não carecem de biblioteca. Nem de arquivo. É um desperdício de espaço, não acham?

segunda-feira, 29 de setembro de 2008

Ofício de andarilho

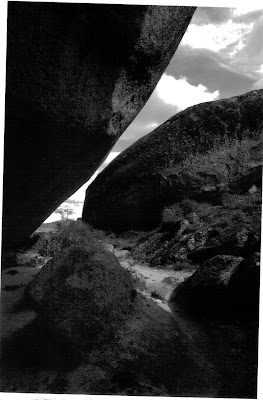

Quem arroteou a rispidez da pedra: pacientes pastores da transumância, a sede dos animais? Os esquivos bichos do monte caminham de noite, rasurados pela noite, na porfia de água. E sempre pelo mesmo carreiro: fraqueza que os predadores – mais a sua secreta arte – bem conhecem. Por este trilho esculpido nas fragas (começa nas nuvens e em aluvião desagua no infinito) passaram lobos, javalis, algumas raposas; em viagem menos longas, répteis em busca do sol (os répteis bebem a sombra) também o cruzaram. Todos estes bichos, e muitos outros provavelmente já abolidos, burilaram a rispidez da pedra, ofício imperceptível de andarilho tocado pelo medo. E o pastor mais o cão de coleira de picos (que lhe apoucava a bravura)? Em tempos, por certo, na cumplicidade emudecida seduziram o gado ao caminho agreste. Na Primavera, sim – quando a vegetação rasteira reinventa o húmus na avareza da pedra e começa a cerzir flores pequeninas na paisagem. O pastor, alcançada a lonjura do cume, cedeu por inteiro ao cão o dever de zelar o rebanho. Sentou-se. Do alto da penedia, terá olhado o mundo – o silêncio do mundo.

Foto: Luís Oliveira Santos

O Uri de Uz

Porfia longa em romarias estivais, algumas brigas com os zelosos familiares das moças, recusadas apenas por causa do nome. E só a sétima Ana, para trás ficaram também uma Ema e duas Evas, se apaixonou pelo meu pai – que havia entretanto hipotecado parte da juventude nesse delírio amoroso.

O meu pai chamava-se Rui. Morreu a ouvir um discurso do presidente da Câmara, que veio a Uz inaugurar a estrada de alcatrão. O autarca desconhecia, por certo, a doença do meu pai. Talvez por isso, logo após Minhas senhores e meus senhores, deixou escapar lamentavelmente. E por aí seguiu, pausado, a desembrulhar prosa ramalhuda, até pronunciar algumas siglas. O meu pai não resistiu,

Pior do que palavra esguia, meu filho: é palavra amputada. Caiu redondo no alcatrão, como se o meu nome, veloz azagaia, lhe tivesse trespassado a cabeça. A partir desse trágico dia, o Iiiii deixou de afligir a aldeia. Eu, é certo, já não era o menino esquivo.

O luto durou meses. Ana, minha mãe, em casa a bordar a ausência, portadas das janelas cerradas, a tristeza no lume apagado. Mas bordar a ausência é humidade inútil. Era preciso tocar a vida, pensar a impaciência do gado no curral, olhos brilhantes de fome. E foi então que percebi o drama de ser descendente do homem do verbo frugal. A gente de Uz, minha gente, começou a tratar-me de maneira singular, como se a maleita paterna fosse hereditária e tivesse calibre de calamidade. Os que ousaram falar comigo, escolhiam as palavras como quem cata a Língua. Se, por descuido, lhe fugia da boca vocábulo funesto, apressavam-se a esquartejá-lo, pau sa da men te. Quando entrava na taberna, a televisão emudecia; os jogadores de sueca escondiam as cartas, como se estivessem a jogar a dinheiro, não fosse espirrar, no calor da disputa, palavra abusiva.

Só tinha a mãe. E a minha mãe morreu, pouco depois, a debruar a ausência. Foi um funeral estranho, as pessoas afagavam-me a tristeza com mãos tépidas de silêncio; o padre, prevenido não sei por quem, celebrou a missa em Latim: no silêncio intraduzível de idioma anacrónico.

Afoguei o cão. Vendi o gado. Fechei a casa.

Parti.

Há dias, li no jornal que numa aldeia serrana só três meninos frequentam a escola: a Emerenciana, a Lambertina e o Dioclesiano.

quarta-feira, 24 de setembro de 2008

A Camena

Dizei-me: a vossa musa

Será com a andaluza

Que as noites me abrevia?

Olhai-a: que poesia!

Na dorna da Aretusa

Lá enche agora a infusa

De clássica ambrósia,

E aos lábios de cereja

Eleva, airosa e rindo,

O copo de cerveja!

Ó quadro nono e lindo!

Musas, chorais de inveja,

Musas, descei do Pindo!

João Penha

sexta-feira, 19 de setembro de 2008

Palavras

São flexíveis à memória são marinheiros em terra

Acontece dizer: levantem-se e caminhem

Mas quem somos e que hábito envergamos?

As palavras entontecem

Quando dispersas levantam rumos vários.

José Afonso

terça-feira, 16 de setembro de 2008

Os passos por dentro da casa

Desce até à esquina, ergue a cabeça: confirma. Sobe devagar o empedrado de granito, onde as “lágrimas” fabricavam “lama”. E um brusco desassossego emociona-o: a casa ainda existe? Pára. É aqui, só pode ser aqui. Hesita, suspende o gesto, a mão fechada. Recorda versos alheios, mas não os acha na memória; cita a ideia: feliz quem encontra a porta e chora diante dela. O braço avança, os nós dos dedos ressoam na madeira, uma vez, duas vezes. Silêncio. Ouve passos,

Quem é?, voz indecisa, receosa.

Sou eu.

Que deseja?

Eu procuro a casa onde nasci...

Enganou-se no número.

Silêncio. Os passos distanciam-se, arrastam murmúrios. O homem volta a bater, uma vez, duas vezes,

Abra, por favor.

Os passos de volta, mais rápidos, impelidos talvez pela ira. A porta abre bruscamente. Silêncio. O homem sorri, estende os braços, como se quisesse medir a largura da casa, a largura do mundo,

João... Que fazes aqui, João?!

Sabe o meu nome!

“Era uma vez um rapaz chamado João que vivia ...»

«... em Chora-Que-Logo-Bebes, exígua aldeia aninhada perto do Muro...», continuou o João. Abraçam-se, desmedida ternura como sempre acontece quando alguém descobre uma personagem fora do livro.

Entre, a casa é sua. Entre, sempre foi sua.

A porta encerrou devagar contra a luz da manhã. Os passos por dentro da casa, por dentro da úmbria, por dentro da memória, sobem estrepitosas escadas de madeira. Felizes, o autor e a personagem.

Sente-se, por favor: sente-se.

O homem senta-se, na única cadeira da sala vazia, imersa na claridade da manhã que entra pelas janelas. No alto da parede, um letreiro (esse sim, sabia-o de cor) prende-lhe os olhos: “É proibida a entrada a quem não andar espantado de existir”.

Esteve algum tempo afixado na fachada, mas os vizinhos apresentaram queixa na Câmara Municipal...

Queixa!

Sim, uma queixa, um abaixo-assinado. E foram à Assembleia Municipal expor de viva voz o caso. Além de escrito a vermelho, alegaram, o letreiro dava má fama à rua. Que, apesar do nome, é de gente séria e honesta...

E os da Câmara?

Mandaram dois funcionários com uma escada retirar “esse atentado à decência». Acudi a tempo, e guardei-o. É tudo o que tenho, é o meu tesouro. Quando, há bocado, ouvi bater à porta, julguei que eram eles. Acredite, fiquei com medo.

Medo. Tu tens medo, João!

O Muro caiu. Andamos todos espantados de existir.

segunda-feira, 15 de setembro de 2008

sábado, 30 de agosto de 2008

Borges

do Borges acompanhou-me estes dias,

el silencio del pájaro dormido.

tudo chega ao fim. virá setembro

no aromático sorriso dos marmelos

quarta-feira, 27 de agosto de 2008

Mergulhador enamorado

As raparigas voltam à água, ao riso, desinteressadas da secreta amargura do rapaz. Do mergulhador enamorado, que desaparece por entre as canas do milho, a roupa debaixo do braço; momentos depois regressa vestido. Parte. Nenhuma, e nenhuma rapariga o segue pelos olhos. O homem abre o livro. Adormece, pouco depois, na sombra húmida dos choupos.

O homem do saco de cabedal assiste aos preparativos da festa, no largo. Em Agosto, no mais remoto lugarejo há sempre bocas de altifalantes na copa de árvore inatingível. Ou, se a igreja tiver torre, daí desponta a música. Veio a noite e a noite trouxe a dança. O mergulhador enamorado aproxima-se, traz um lírio na mão, um sorriso nos lábios. Da porta do café, o homem perscruta-lhe o movimento – o passo tímido, coração inquieto. A dança acaba, outra dança se inicia. E o rapaz caminha, caminha por dentro da alegria dos outros. Que paixão esconde atrás do lírio? Detém-se. Olha ao redor, como se fosse um estranho. O homem do saco de cabedal entra no barulho do café, ilude o labirinto de homens que amarfanha o balcão, pede aguardente: um cálice de aguardente, por favor. A mulher detém-se. O seu espanto parece eterno, o homem repete, aguardente, por favor. E estende a nota, não o fossem pensar um louco sem dinheiro. Enche o cálice,

Café?

Obrigado, a aguardente basta.

Enquanto recolhe o troco, diz: Agosto é o primeiro mês do Inverno. Boa noite. Abandona o balcão e o olhar violento dos homens.

De novo no largo, agora mais amplo, despovoado. Olha o relógio, passa da meia-noite, a temível fronteira que afugenta os rurais. Os do café começam a sair, devagar a noite passaja a dignidade da acalmia.

O homem irresoluto, no meio do largo. Regressa ao café, a televisão adormecida; a mulher varre saquetas de açúcar vazias, pontas de cigarro, tampas de refrigerantes que, na curta viagem, riscam o silêncio. A mulher suspende o gesto, encosta a vassoura ao peito. O meu avô também dizia que o Inverno rompe no primeiro dia de Agosto. A sabedoria dos velhos, pensava, só a eles pertencia. O homem do saco de cabedal olha-a (de repente se fez bonita, como a mulher de uma canção da sua juventude). Ela pousa a vassoura, enche dois cálices de aguardente. Bebem de um trago só.

Que secreta paixão esconde o rapaz atrás do lírio?

O homem ingressa na noite, atravessa o largo, depois uma ruela estreita, calceta irregular, sob um arco de latidos. No desfecho da aldeia, no ponto mais escuro da noite, acende um cigarro.

Os choupos. O homem na sombra melancólica dos choupos. É domingo, em breve as raparigas descem ao rio. Ardentes raparigas de Agosto. Do saco retira o livro, e lê lentamente – a melhor forma de afeiçoar o íntimo das palavras. Já a passear por dentro do livro, vê a mulher do balcão, estende toalha branca sob a sombra dos choupos. Uma melancia, agora, uma melancia no centro da toalha: como se ali de propósito fosse posta para dar profundidade à brancura. A mulher senta-se, descuida as pernas, sorriso afectuoso. De súbito, uma navalha, a navalha do mergulhador enamorado, lâmina resplandecente, enquanto caminha. Senta-se, mudo, ao lado da mulher; pega na melancia: dividi-a, gesto geométrico, em duas partes. Pousa metade no centro da toalha; o homem observa a intimidade da melancia (como se lentamente lesse a palavra): as sementes, carraças de brilho, sugam o rubro. Agora descansa o olhar no rosto da mulher: ela cruza a pernas, apaga o sorriso,

Este homem persegue-te. É ele, meu filho!

O rapaz ergue-se, impelido por força brusca: um passo, ríspido, dilacera a melancia.

Uma nódoa trágica alastra na toalha de linho.

segunda-feira, 25 de agosto de 2008

Bestiário para as crianças

Os homens

são uns tontos: inventaram-te

um nome terrível

e tu és um indefeso

animal de silêncio.

*

Esquilo

No Outono

sobe às árvores

para substituir

os frutos que perderam a claridade.

quarta-feira, 20 de agosto de 2008

Libelinha azul

breve açude onde os rapazes

nadavam, a vara de salgueiro

contra o voo da libelinha azul.

Chegam as chuvas, a devastação

impune do vento no interior da noite.

In Brévia

sábado, 16 de agosto de 2008

Romã

e se comove como quem

observa a casa onde ia com o pai

comprar aguardente: a casa do casal

em s. nicolau, terras de basto,

no tempo da lavoura de subsistência

campos geometricamente cultivados

e limpos pela pobreza criativa dos camponeses.

aguardente, digo-o agora. o feitor,

o senhor antónio, como apenas podia cheirar a palavra

oferecia-me peras, nozes, às vezes uma romã.

terça-feira, 12 de agosto de 2008

Agosto

ao lugar onde fui feliz.brusca imagem

das hélices enormes quase sobre a estrada

sobressalta-me. a paisagem, comunitário

bem, ferida de repente: quem engana os ventos

para extorquir a memória de gerações?

Irrepetível, digo assim, o olhar baldio,

pastoril, o olhar andarilho dos romeiros

de S. Bento. a eternidade da paisagem

tão cedo truncada.

segunda-feira, 11 de agosto de 2008

Dióspiros

acossado é o nosso tempo.

Regresso à brévia. Já o fogo

amadurece os dióspiros. Não temem

a invernia: nem a fome veloz

dos estorninhos.

In Brévia

terça-feira, 29 de julho de 2008

veados floridos (II)

rolam na cabeça como veados feridos

a zagalote: procuram a morte

no local mais obscuro do arvoredo

procuram a morte

as palavras: veados floridos?

quinta-feira, 24 de julho de 2008

Bestiário para as crianças

Homem que desejou

ser ave: para, rente às nuvens,

provar que “a terra é azul

como uma laranja”.

quinta-feira, 17 de julho de 2008

[Arremessar a pedra]

arremessa: longínqua palavra, artesanal como fisga, como enxó, escopro ou almofia. E, ao mesmo tempo, perfeita, impenetrável: parece muro trabalhado de quinta com uma cancela rigorosamente ao centro.

(in Brévia)

sexta-feira, 11 de julho de 2008

Cativos na própria casa

Vive sozinha, num quarto andar. As duas “operações às artroses” não lhe retiraram a mobilidade: faz limpeza, cozinha, andarilha pela casa. Apenas por dentro da casa. Irene Faria, 84 anos, “há ano e meio” não sai à rua. As pernas, conhecem bem o caminho, mas as “48 escadas”, de madeira rangente, assustam. Agora assustam. “Descer, de vagarinho, podia. Mas subir...”.

Na zona da Ribeira e noutros locais do centro histórico, como Irene, “criada de servir” que aprendeu a falar francês, há dezenas de casos idênticos. Veio a velhice, a casa, o doce lar, virou cárcere. Vivem nos últimos pisos - as rendas aí eram menos tormentosas para gente simples - de prédios antigos, sem elevador. Em grande parte das casas antigas, entretanto recuperadas, o problema subsiste: a arquitectura não permite ou adia-se, por questões de poupança, a instalação do ascensor.

O presidente da Junta de S. Nicolau, freguesia que integra a Ribeira, conhece bem o problema. Jerónimo Ponciano, 73 anos, mora, há décadas, num quinto andar da Rua de Belmonte. Para este beirão, natural da aldeia de Monteperobolso, os “80 degraus” de escadas funcionam ainda como acesso. O mesmo não dirá a sogra, Altina Marques, 93 anos, que reside na mesma casa.

Há situações em que esta espécie de prisão domiciliária, pena a cumprir por gente que comete o crime de envelhecer, não é total. Ana Pinto, 74 anos, vive com um filho doente e dois gatos (a Boneca e Pretinho) nas águas furtadas de prédio de cinco pisos. A escadaria é imensa, a pique. Ana desce uma vez à rua, pela manhã. O resto do dia passa-o em casa a ver televisão, indiferente ao intenso cheiro a urina de felino.

A companhia nocturna de Irene é também a televisão. “Fica ligada a até à meia noite”. Durante o dia, deixa ir o olhar no voo das gaivotas (“vêm comer aqui ao peitoril da janela”), a viagem termina na outra margem do rio, em Gaia, onde trabalhou muito tempo. Da outra janela, da parte da frente, vê a ruela que a levava ao centro da cidade. E os gatos a lamber o sol, no mundo que lhe está vedado.

Uma vez por semana abre a porta a um funcionário do Centro Social Sá Homem, que lhe traz as compras para uns dias. Irene é viúva. O amor tardio com o taxista com quem casou, tinha então 47 anos, não gerou nenhum herdeiro. Uma sobrinha visita-a aos domingos; às vezes a solidão é interrompida com a passagem da assistente social ou do pároco da S. Nicolau e da Vitória. Sempre que é solicitado, padre Jardim Moreira sobe o escadaria de madeira para confessar estes deserdados fiéis.

Na Ribeira e restante geografia de S. Nicolau, segundo os dados do pároco, existem não mais de “900 habitantes”. Quando aqui chegou, em 1968, a população ultrapassava as dez mil almas. Uma parte significativa dos sobreviventes atingiu o patamar da terceira e idade. Moram no 3, 4 e 5 pisos. “Só descendo numa cadeirinha dos bombeiros, senão não saem”, diz padre Jardim. “Isto é o drama de muito gente no centro histórico”.

A privação da rua, da sol, de caminhar pela cidade, mesmo que seja breve o roteiro, agrava a solidão. Outra mazela arrasta a imobilidade, a clausura doméstica: como vivem fechados, o ar não se renova, não se regenera, no espaço habitável. Quase todos sofrem, ou vão sofrer, de problemas respiratórios que precipitam a morte.

Pouco ou quase nada podem fazer. As reformas pequenas não lhe permitem o sonho de mudar para casa menos desumana, e o acesso a lar terceira idade também se afigura difícil. Irene acalenta a esperança de acabar o restos do dias no lar do centro social da paróquia da Vitória.

“Quero ir para o lar para não falar sozinha”. Irene é uma das candidatas aos dez lugares disponível deste equipamento social, “com elevador”, pronto a abrir. “Estamos à espera que a Câmara do Porto passe a licença de habitabilidade”, refere padre Jardim.

Desta vez, como tinha sido avisada de véspera, Irene Faria pediu a um vizinho para nos abrir a porta rua. Nas outras visitas, o chaves voam lá do alto da prédio, embrulhadas num pano de flanela para amortecer a queda no lajedo.

(Publicado no DN)

segunda-feira, 30 de junho de 2008

Agora é Verão

tempo, espantadiço como as aves.

Verão, agora é verão. Entro na brévia.

Os pardais aturdidos pelo calor abrem

as asas em súplica, o latido sedento

dos cães transpõe a sebe – agita o sono

do gato enrolado na sombra da hidranja.

(in Brévia, ed. Hidra)

sábado, 28 de junho de 2008

O acervo

Em tempos, passou por aqui um homem. Comprava crucifixos, espingardas de carregar pela boca, relógios de bolso se relógios de bolso alguém ainda tivesse herdado. O cavalheiro demorava-se na prosa de alfarrábios e até pelo casco das nossas antigas comédias umas moedas permutou. Em nome e com dinheiro do Estado, desceu à província a reunir acervo. Nós lhe dissemos,

acervo, na nossa terra, nunca houve nos pastos do gado.

E ele sem escarnecer da ignorância, desatou o mal-entendido que as palavras sem memória acirram. Andava a recolher espólio para três museus. Um deles, o museu da palavra, iria iluminar os livros antigos, cascos e outros escritos da mão humana. Envaidecidos por nossa pobreza ser matéria cultural, confessámos que havia um vizinho desajudado do siso: falava dia e noite; se fingia trégua, seus olhos seguiam a infinita lengalenga. E isto perguntámos: poderia esse vizinho, palavra viva, tornar-se acervo. O homem disse: “Peça de museu, mesmo com folga à segunda-feira, bárbara pena se afigura”. Quem condena veste a toga da cor dos corvos ou é Deus, nós nem uma coisa nem a outra podíamos ser. De forma polida, como a pedra que nos libertou da servidão, advertimos: ele se achava, há muito, tolhido na cama e daí se levantaria quando o Senhor o chamasse, o Senhor ou o Filho: experiente a pôr infelizes e outros desamparados a caminhar ledos como gazelas. Que palavras diz o enfermo? Quis saber, a imaginar o sucesso. Espantoso, dissemos nós, ele não junta as letras nem maneja a escrita. Mas pronuncia vocábulos novos como frutos – quem o ouve, colhe a alma das palavras.

Uma vez, no meio da sua tempestade interior, proferiu uma coisa inquietante: que a nossa aldeia iria voar. Como ave pesada, tosca, voaria para lugar nenhum. A alquimia de alar o que nasceu cativo disse ele se chamar energia eólica. Nunca tínhamos ouvido nada assim, um povoado, com seus fogos, almas e reses, a esvoaçar numa imaginação maravilhosa. Guardámos a alma eólica e jogámos no olvido a profecia. Vai daí, logo quis o homem visitar o desajudado. Dissemos, ainda bem: o senhor o absolverá do martírio. A palavra martírio e respectiva alma parecem exageradas, mas se o nosso companheiro não pertencer à restrita irmandade dos mártires, nenhum outro acharemos sob a rosa do sol. Nem come, nem bebe. Mantém limpa a roupa da cama, não gasta a ligeira reforma da Casa do Povo na botica, nem na venda. É um acamado enxuto. Independente.

Antes de ver e ouvir o acamado, íamos a caminho, falou-se da incorruptibilidade da alma,

Da palavra alma,

perguntou.

Da alma do vizinho,

dissemos.

Está morto?

Vivo não está ou parece não estar: mas fala como se tivesse pressa de esvaziar a alma das palavras.

Os olhos devastados de tristeza de um cão preto, sentado na soleira, esperam-nos,

Eis o homem,

dissemos.

Um cão!

Em certas tardes de Junho, torna-se perdigueiro. Não tenha medo.

O cão fala?,

insiste..

O cão é a alma, cheia de palavras inauditas.

Quero ver o homem sem alma.

É desagradável. Imagine alguém sem olhos a sorrir… O senhor vê a alma, que importância tem o resto?

Imóvel, o homem observar o perdigueiro sentado e triste. Aquele silêncio todo fez-me lembrar imagem de caça: o homem era o cão marrado; a alma, o bando das perdizes. E forma-se bátega repentina: chuva grossa, morna, chuva de Maio, que exacerba o cheiro das giestas,

Vou levar o cão,

afirma o homem, pressentindo a noite e os seus medos a descerem os montes.

Se o convencer, é seu.

Levou a alma?

Nem o cão, nem a minha gatilheira… como houvera eu de caçar perdigões ferrados nos matagais sem o Tejo!

Tejo não é nome de perdigueiro.

Também faz parte dos devotos de S. Huberto?

Não, eu não caço. Gosto de repousar os olhos na paisagem… A alma falava verdade. Para já são os montes em redor da aldeia: veja como as grandes hélices ensaiam o voo.

sábado, 21 de junho de 2008

Escrevo o dia

com os olhos. talvez de pouco valha

esta escrita intransferível

hoje é verão

escrevo o dia. estou vivo

sentado na sombra

do estio. sei que não vou morrer, não vou

morrer no outro século

sexta-feira, 20 de junho de 2008

Bestiário para as crianças

Finíssimos silêncios tece

e na rede que tece nunca se deita.

armadilha límpida

com regras de geometria

é a sua casa.

Estranho bicho

a aranha tecelã

que só não sabe fiar a alegria.

terça-feira, 17 de junho de 2008

na sombra dos penedos

o meu pai faz hoje oitenta

e oito anos. havemos de ir às trutas

à barragem dos pisões

afagaremos algumas palavras

na sombra dos penedos

é bom ser filho velho

domingo, 15 de junho de 2008

beber da mesma água

os que vêm de maio

agora se despedem de mim

partem como as aves no outono

sem um aceno, sem um derradeiro olhar

como se assim fossem eternamente livres

de traçar o destino. os que vêm de maio

alguns conheço: trocámos rosas

bebemos da mesma água

mas agora se despendem

como se temessem as fogueiras de s.joão

a noite de cheiros: memória primordial

e última da terra.

quarta-feira, 11 de junho de 2008

Labirinto azul

*

Não vou falar da transumância

dos infelizes na noite escura

apenas o leve desejo

despe os cabelos. A cinza das palavras

como se tu fosses um anjo nu

com a tristeza aos pés

labirinto azul como a cerveja

da casa das putas. Não não estou

a danificar o lirismo: podia chamar

puta azul e tu dirias verso

sublime! só de efebos subtis

domingo, 8 de junho de 2008

As árvores pensam devagar

As árvores pensam devagar

seus sonhos alados atravessam o bosque

as árvores enamoram-se

devagar quem dera ser árvore

salgueiro

sim salgueiro junto à água limpa do rio

ou nespereira à tardinha talvez

madura de pássaros

terça-feira, 3 de junho de 2008

A Mãe não veio e um nobel incompleto

Digo que voltarei, mas A Mãe que desejava era a da Caminho, tradução de António Pescada directamente do russo, capa, muito bonita, de Henrique Cayatte. Os livros, certos livros, encerram esse fascínio: gostaríamos de os adquirir vezes sem conta como se ainda os não tivéssemos lido. Esquecemos Máximo Gorki por momentos. Uma freira atrás do balcão da Campo das Letras, editora de Jorge Araújo, companheiro de Álvaro Cunhal na clandestinidade, espevita-me um breve sorriso. A paragem, contudo, será mais além, na Livros do Brasil. E os olhos iluminam-se! Uma edição de Os Thibault, o comovente romance de Roger Martin du Gard, na zona do “pague um., leve três”, em bom estado. Não é tarde nem cedo. A edição que tenho em casa está, imagem de alfarrabista, cansada e a letra faz-se miúda.

Outra bola ao poste. Os Thibault estende-se, em escrita rigorosa e imaginativa, por três grossos volumes. Ao Palácio de Cristal, no Porto, chegaram apenas o segundo e o terceiro volumes do escritor francês, Nobel da Literatura em 1937. Pergunto pelo volume de abertura. “O que temos é o que vê aí”.

Passo pelo pavilhão do El Corte Inglès, estreia na Feira do Porto, e não resisto a levar mais uma edição de Platero e Eu. E hei-de voltar outro dia: há uma colecção imensa sobre a Guerra Civil de Espanha a merecer visita demorada. Paro, por fim, na Editorial Estampa. Meto no saco Ladrões de Prazer, poemas arábio-andaluzes, para dar. E aqui, sem pressas nem empurrões (no dia de abertura o Palácio de Cristal parecia uma catedral) revejo livros quase esquecidos. Outras gerações de leitores se fascinaram com eles, agora, quase indefesos, aguardam que alguém os ilumine do silêncio. O romance Natureza Morta, de José Augusto França; Apenas uma Narrativa, de António Pedro, ilustrada pelo autor; Lorca quase todo… quase todos as preços compatíveis à bolsa de quem viva com mais dez euros por dia.

Os livros. Às vezes o destino dos livros é cruel. E volto ao romance A Mãe, escrito há 101 anos, roubo estas palavras de Ribine: “Ajuda-me! Dá-me livros, daqueles que um homem, depois de lê-los, não encontre sossego.”

(publicado no DN (na revista IN), em 31 de Maio)

sábado, 31 de maio de 2008

Lenha verde

*

o fogo da buganvília pela parede acima

labareda muda no desfecho de maio.

hei-de voltar para o ano. prometo. sem memória

da melancolia. a mãe desaprendeu a fala

a mãe cativa, só o verde dos olhos me aperta

e murmura como se eu fosse ainda o menino

desavindo com o sonho.

digo,

mãe: vou cortar lenha verde de pinho e alecrim

na mata das dornadinhas

faremos uma fogueira pelo s. joão

sexta-feira, 30 de maio de 2008

A cor dos frutos

chuva desabrida toda a noite

são carros de pão, diriam

os antigos que pela fome mediam o mundo

a tempestade, digo

no desfazer do dia

olho a tristeza da cerejeira

sem a cor dos frutos. despeço-me dos que vêm de maio

domingo, 25 de maio de 2008

O diabo no meio da gente

Chamam-lhe “lavoura dos cães”. Homens e mulheres mascarados percorrem a aldeia a festejar o fim do ciclo agrícola. O diabo, que anda à solta, irrompe dos milheirais: espalha a desordem. Inesperado carnaval em pleno mês de Agosto.

O demo, em figura de gente, saiu à rua. Raptou raparigas, espavoriu o manso rebanho de Deus. São Bartolomeu, estava por perto, prendeu-o a cadeado como fosse cão insubmisso. As moças respiraram alívio. Por pouco tempo. Nem qualquer coleira detém o poder do demónio.

Engana-se, leitor. Não é uma história fantástica. Nós tocámos o diabo. E vimos dois cães enormes a puxar um arado, e as cabras a arrastar uma grade às avessas. A cena integra ainda homens mascarados: trazem enxadas, engaços, forquilhas. Cortejo grotesco do povo de São Bartolomeu do Rego, Celorico de Basto, a assinalar o fim do ciclo agrícola. Depois do caos, a terra repousará em silêncio até à Primavera.

São Bartolomeu dá o nome à aldeia. Todos os anos, no dia 24 de Agosto, o povo louva o padroeiro. A imagem do santo, com o maligno acorrentado aos pés, sobe ao andor. Sai a procissão, passo vagaroso: o peso do sagrado e os fios eléctricos perturbam a caminhada. Duas horas volvidas, os foguetes anunciam o regresso do padroeiro à igreja. Acaba a parte religiosa. O pároco, por via de equívocos, recolhe a casa. Mas a festa continua. Um cortejo pagão calcorreará o mesmo espaço por onde passou o sagrado. Os quatro ou cinco mil fiéis esperam agora o diabo. Ele irá lançar a desordem na canhestra “lavoura dos cães”. O desfile sai ao pôr-do-sol. Ouvem-se os tambores.

Dois homens a cavalo surdem, abrem caminho na multidão. Vêem-se os primeiros mascarados: um padre, um barbeiro, os noivos; depois, esfarrapados camponeses batem com os utensílios agrícolas na terra dura do caminho e lançam sementes sobre o público. O arado puxado por dois cães aparece, conduzido por um mascarado. Outro homem com o rosto atrás da máscara segura as rabiças, que são dois cornos de bode. Como no ciclo da lavra, a seguir ao arado vem a grade. Mas ao avesso, puxada por um casal de cabras: aturdidas, como os cães, no meio da algazarra. Entretanto, o padre, na frente do cortejo, benze os espectadores, ao longo o caminho, com uma brocha que mergulha num balde de água suja (“misturada com urina”, suspeitam alguns dos benzidos). Outro dos mascarados traz um velho sulfatador e, tal como o padre, borrifa o público. De igual modo, cabras participam na benzedura: quem as acompanha, a espaços, faz parar o cortejo para as mungir: vira as tetas na direcção do povo, e, de súbito, o jacto de leite atinge os mais distraídos.

Na ruidosa confusão, caminha São Bartolomeu, longo manto cor de fogo, espada desembainhada. A experiência ensinou-o a ficar atento, mais atento, no dia em que o diabo arma desacatos. Bruscamente, do meio do milheiral, irrompem gritos. Sobressalta-se na assistência. Eis o ataque: um homem em grande correria (quase nu, meia preta enfiada na cabeça) surpreende uma rapariga, arrasta-a para o cortejo.

O diabo fez a primeira presa. Acode, célere, Bartolomeu. Feroz e demorada a luta, mas os poderes do santo são mais fortes. Pouco depois, vê-se o demónio preso a cadeado; mesmo assim, investe contra as moças e as mulheres (o corpo feminino - não esqueça, leitor - é o lugar de eleição do maligno). O cortejo avança, repetem-se as cenas do jacto branco e as outras benzeduras. O tanger dos tambores; público, vindo de muitas partes, ora a gritar, ora a sorrir. Na retaguarda do desfile, dois mascarados, ao som da concertina, cantam ao desafio. Matreiro, aproveita um divino descuido e foge. Voltará, mais tarde, no momento em que o padre se preparava para casar os noivos, no palanque a escassos metros da igreja. Interrompe a cerimónia, rapta a noiva. Outra vez as correrias, trambolhões, gritos. A sedução de São Bartolomeu resolve, de novo, o problema. Vencido o belzebu, a lavoura dos cães, sempre em festa, regressa a casa.

Quem és tu, diabo?

O homem no papel do diabo deve ser solteiro. A explicação que nos deram foi esta: “Está mais livre para apalpar as moças». Gesto, enfim, de algum pudor cristão numa festa pagã, onde tudo vale e a lógica das coisas aparece ao contrário. A tradição não se cumpriu. O demónio que vimos era casado. Ágil, lesto, irrequieto. E, ajudado pela alegria fugaz do vinho, bebido antes do cortejo, levou quase ao extremo o desempenho do papel. No final, exausto, sangrava de ferimentos nas pernas e nos braços.

(texto publicado no DN, em 1994)

sábado, 24 de maio de 2008

Voo nem arte

o voo nem a arte do silêncio.os gatos e sua astúcia conhecem essa fragilidade fatal. a mulher que vem de maio diz, por estes dias a crueldade dos gatos é pouco menos que infinita

quinta-feira, 22 de maio de 2008

Trocar de cravo

Tinha um cravo na mão,

mãe, guardo-o ou não?

a mãe disse, a alegria

divide-se

fui para a rua, juntei-me

ao povo

sempre com o cravo na mão

veio a noite, nasceu o dia.

muito anos se passaram

tenho ainda o meu cravo,

mãe, guardo-o ou não?

a mãe diz-me, a memória

transforma-se.

segunda-feira, 19 de maio de 2008

Laranjas verdes

*

O homem desce do castelo, não traz lança em riste, nem uma pedra em cada mão. Inerme, liberto do homem anacrónico. Desiludido, contudo, desiludido por não decifrar o silêncio acocorado nos olhos do gato. Perto da noite, detém-se num pequeno terreiro com laranjeiras, um lago ao centro, brancura limpa das casas em redor. Na soleira da porta, uma mulher e uma menina em silêncio. É Agosto, pensa o homem, incomodado com a quietude infantil. Aproxima-se do lago, com seu chafariz emudecido, e descobre quatro laranjas verdes no fundo da água.

sexta-feira, 16 de maio de 2008

A PEDRA CABISBAIXA

*

Tu não sabes, a mulher das colinas

esperou por mim a vida toda. Admitiu

o impossível conselho teu: não dorme

para perseverar a juventude.

Uma ave silenciosa diz-me o atalho das colinas,

a mulher sustém um lírio contra o peito.

Peço, peço-lhe que me leve junto do muro,

tu sabes, onde se derramou o sangue.

Ela diz: os campesinos venderam tudo

e abalaram da fome

a pedra cabisbaixa do muro partiu também.

Eu conheço a voz, esta voz rouca

como silêncio do lírio morto.

Paramos num sítio seco, terra pobre

terra pobre, desabrigada da mudez afável

das árvores: a mulher devolve o lírio

à límpida voracidade da luz. E parte

como se fosse ainda rapariga, sem olhar para trás.

Descubro sinais da migração da pedra

o teu nome. Apanho do chão o fogo adormecido.

Rebelde melancolia, a palavra.

sábado, 10 de maio de 2008

Maio todo

escrevo maio de memória

como quem procura comer a rubra

palavra cereja

maio na folhagem das tílias

do liceu sá de miranda

onde comigo me desavim

as raparigas bonitas que a minha timidez

não pôde amar. maio todo

quando o sangue novo atiça

tenros melros e seu tosco esvoaçar

contra a verdura

maio diz-me a memória da escrita

sexta-feira, 9 de maio de 2008

Hortelã intransitiva

as cerejas da infância as trutas

na manhã de ervas húmidas nos rios de basto

o rio de painzela onde emergiam lírios

nos açudes

era aí entre as açucenas que o meu pai

longe da servidão da velhice pescava as trutas

o silvo do fio retesado, a frágil cana da índia vergada

e trémula como vara de vedor .

atapetava de hortelã o cacifo de vime

a morte das trutas cheirava bem.

que procuro na borrasca de maio

a hortelã, esse cheiro da hortelã

felicidade indizível talvez intransitiva

longe da ignorância da velhice o meu pai

a bater lentamente o painzela

macieiras floridas debruçadas na água

campos lavrados em redor. um cão faminto e enfurecido

ladrava do fundo do medo nós

o pai e eu passos cuidadosos

para não assustar o rumor límpido da água .

quarta-feira, 7 de maio de 2008

Sangue circunscrito

nos campos de basto

um homem diz, o esplendor

deflagra no silêncio das violetas no rio olo

a água liberta das tormentas do inverno afaga

com doçura os seixos a negrura do xisto. o esplendor de maio

diz a mulher que na infância fazia brincos de cereja

são estas rosas bravas sangue vivo

circunscrito na aluvião de verdura

os que vêm de maio param em refojos

bebem vinho – memória verde de pobres camponeses

caídos na paisagem

sexta-feira, 2 de maio de 2008

Na infância a mãe

como gamos na época de seduzir

os que vêm de maio olham-me

uma mulher diz , na infância a mãe

pediu-me para retirar o caroço

de cerejas. Passei uma tarde na paciente tarefa

que um bolo escondeu. Desde esse dia gosto de as ver

gosta da palavra que lhes dá o nome, mas nunca

mais comi cerejas, nunca mais as suspendi nas orelhas

como se fossem brincos – gesto sensual irrepetível

como toda a juventude é.

os que vêm de maio cercam a mulher

a companheira de viagem como se quisessem

apartá-lo do meu olhar

terça-feira, 29 de abril de 2008

Navegar nos campos

onde fica o tempo dos que vêm de maio

no relógio de sol dentro do coração dos frutos.

tempo o tempo medido por perecíveis afectos

impossível usurpação: não existe tempo na geografia do desejo

tempo é bem divino

os que vêm de maio olham a brancura

da flor da cerejeira que amortalha

a terra. é tempo de navegar nos campos

remota lavoura, paciente amargura de animal

assombrado com a trovoada

quinta-feira, 24 de abril de 2008

Abril, Abril

Da alegria

a andarilhar nas ruas,

alegria partilhada, afinal

tão pouco resta: o povo

abriu a mão

e fechou o rosto.

O meu filho tem dez anos

leu o Tintin

que vinha com o jornal

e disse-me: Os soviéticos

são maus. Sorri e fui ver

a silêncio florido.

Em Abril

só magnólia é palavra plena.

In Trinta Poemas Para 30 anos de Abril (antologia) Asa, colecção Pequeno Formato

segunda-feira, 21 de abril de 2008

Nas avelaneiras

no bosque, há folhas tenras no carvalhal

nas avelaneiras junto à água e o silêncio enamorado da rola

no ponto mais alto do freixo. os que vêm de maio

trazem agora ramos das cerejeiras

saem assim em cortejo festivo do bosque

iluminam o dia com o suave fogo dos frutos

param no largo, os que vêm de maio. logo as crianças

pressentem a colorida doçura dos ramos

quinta-feira, 17 de abril de 2008

Última laranja

num dialecto ainda mais antigo que a palavra

os que vêm de maio conhecem

e a fraqueza das trutas do rio quando a verdura

das margens amortalha de sombra a água limpa

os que vêm de maio fazem colares com açucenas bravas

num secreto jogo de amantes

perturba-os o passo estugado da rês a caminho do morte

é sinal de bátega intensa, capaz de diluir o verde,

que o assobio longínquo dos melros confirma

os que vêm de Maio comem a última laranja da árvore

terça-feira, 15 de abril de 2008

Cerejas

nas mãos. descem pelos montes

assim floridos: no primeiro dia de maio

iluminam a casa com as giestas

gesto contra a fome, dizem os antigos.

os quem vêm de maio comem as derradeiras

laranjas da árvore, enquanto esperam pela

cega paixão das rubras cerejas. às vezes

sentam-se e contam palavras que retiram

devagar dos bolsos. às vezes adormecem

e emigram no rumor da tarde

quinta-feira, 10 de abril de 2008

Sul

como a frescura da água

numa tarde do sul

por que digo isto agora

aos que vêm de maio?

Eles não me ouvem

fecharam a janela sobre a manhã

terça-feira, 8 de abril de 2008

O Comum da Terra

Nesses dias era sílaba a sílaba que chegavas.

Quem conheça o sul e a sua transparência

também sabe que no verão pelas veredas

da cal a crispação da sombra caminha devagar.

De tanta palavra que disseste algumas

se perdiam, outras duram ainda, são lume

breve arado ceia de pobre roupa remendada.

Habitavas a terra, o comum da terra, e a paixão

era morada e instrumento de alegria.

Esse eras tu: inclinação da água. Na margem

vento areias mastros lábios, tudo ardia.

Eugénio de Andrade

12 Poemas para Vasco Gonçalves, Ed. Inova, col. O oiro do dia

Um reciário à boleia

Observa o rio enquanto caminha, parece pescador de pluma a traçar mentalmente o lance. “A morada das trutas será sempre a limpidez da água”, diz o homem. E logo entristece, envolto nessa trágica fragilidade de sabedoria antiga. Atravessa a ponte: cessa num círculo de sombra, espessa e balsâmica, que um cedro antigo recorta na estrada. “Os romanos inçaram os nossos rios, traziam de muito longe as trutas

O homem entra devagar, como se fosse muito velho. O automóvel arranca, veloz. O homem pergunta,

Sabe o que é um odre?

É insensato deitar vinho novo em odre velho: rompe-se o odre, perde-se o vinho,

diz o motorista.

O homem pergunta,

O senhor é padre?

Não, sou gladiador. Obrigado por me ter poupado a vida.

sábado, 5 de abril de 2008

Fogo harmonioso

das glicínias, fogo harmonioso da terra

nas mãos. Se param a ver a paisagem

ou a secreta paixão das aves, o silêncio se faz raiz

depressa brotam ramos, flores e frutos.

sexta-feira, 4 de abril de 2008

Bestiário para as crianças

Automóvel

Reproduz-se mais do que os ratos

rói a paisagem, viola o íntimo das cidades.

O governo de certos países considera

uma praga este irrequieto bicho.

Homem

animal que aprendeu a marcha

bípede e, depois, a conduzir automóvel

ainda não descobriu o caminho da felicidade.

quarta-feira, 2 de abril de 2008

Digo, a voz

das aves que poisam na verdura da manhã.

Ou será outra coisa, o inaudito da terra

seiva brusca por dentro do corpo.

Digo, a voz: salta a rã do nenúfar

pelo estalido dos passos

assusta a água, levanta a brisa

rumor, no rumor do bosque andarilho.

terça-feira, 1 de abril de 2008

As palavras

As palavras armazenam-se como torrões maduros

São flexíveis à memória são marinheiros em terra

Acontece dizer: levantem-se e caminhem

Mas quem somos e que hábito envergamos?

As palavras entontecem

Quando dispersas levantam rumos vários

José Afonso

sexta-feira, 28 de março de 2008

Da janela da noite

Da janela da minha noite

com a minha espingarda de dois canos

disparo furiosamente

virado ao céu

caem pequeninas estrela

ensanguentadas de azul

e eu tão só queria apenas

pregar um susto

um susto de verdade – adeus.

quarta-feira, 19 de março de 2008

Luminoso abandono

Se a pomba não estivesse ali, tu não acharias a palavra. O vocábulo que definha, dilui-se como espécie cinegética na vegetação rasteira, mirrada pelo estio, dos montes. A palavra (já descobriste?) acomoda a cor à cor da ruína e assim despista o predador. Mas a pomba, ponto negro no luminoso abandono, atraiçoa-a (talvez não seja o verbo justo). A pomba (último habitante das cidades sem gente) redime o abandono – se não estivesse ali, à janela, sereníssima expiação do mundo, jamais escutarias a triste cantilena do silêncio.

(Foto de Augusto Baptista)