Herdou do pai (um poeta que bebia aguardente e escrevia versos inocentes) a loucura pardacenta. Pardacenta? Talvez não seja a palavra exacta para armazenar loucura. Qual será o vocábulo justo? Este homem guarda, há anos, o sossego de palavras. Rebanho imenso, no redil silencioso – este sim, pardacento. Além de palavras, cataloga fotografias. Rostos. Rostos de jogadores de futebol, políticos, actores, ciclistas. E outros rostos ainda que a tragédia imortaliza por um dia. A todos protege, igual desvelo, em envelopes, no interior de pesadas gavetas.

Num envelope distinto e secreto, onde às vezes esconde a ternura de uma violenta, habita a Brigitte,

Telefonou-me ontem. Trate-a bem, com pudor: um coluna basta para lhe enaltecer a beleza.

Que desejava a Brigitte?

A dona Brigitte... Como sabe, não revelo conversas íntimas.

Aprendizes. Diz o homem, de novo a dividir a solidão pelo rebanho. Agora como se estivesse a conviver com o sorriso cínico do busto de Eça: Aprendizes, enchem-se de brios fazendo perguntas inúteis.

No jornal toda a gente lhe conhece a mansa loucura, até os tímidos estagiários. Ele é o Homem do Arquivo, porque abjurou o nome, o apelido. Nada deseja de herança do poeta dos versos ingénuos.

Tempos difíceis, porém, se avizinham no matutino, instalado num palacete enorme. O jornal parece visconde arruinado, a vender os anéis para manter a dignidade. A dignidade impossível. O palacete despe-se dos seus bens. Restam alguns computadores acocorados no anacronismo das escrivaninhas de madeira. E aí uma dúzia de jornalistas. Pardacentos. Bem vistas as coisas, diz o Homem do Arquivo, os jornalistas são os eternos pusilânimes. Querem mudar o mundo, e pouco, quase nada, fazem. Desdenham dos escritores. A suas prosas, sim! Seriam verdadeiras peças de arte se não fosse a imbecilidade dos revisores. Pusilânimes. Clamam protecção a Baco, madrugada dentro, mas as suas reportagens, decerto, bebem na ingenuidade poética do meu pai. Fixa os olhos no busto, Eça despacha o mesmo sorriso. Pusilânime... Onde ouvi eu esta palavra? Da boca do Jaime Brasil? Quem era o Jaime Brasil? Como se chamava o meu pai?

Pois, a memória. A memória é a punição dos lúcidos. Levanta o auscultador,

Muita boa tarde. Viram aí, na redacção, o empregado do arquivo? Desliga. Sorri, feliz como um menino, para o sorriso cínico. Pusilânimes. Rodopia três vezes sobre si próprio. A realidade morde-me os sentidos, Brigitte. Sei, eu sei, continuo a dizer palavras dos outros. É esse, afinal, Brigitte, o ofício dos jornalistas. Segundo o ministro, acrescentou o ministro... Pusilânimes! Querem reerguer o mundo com a suave mentira alheia.

Um dia roubaram-lhe por completo a identidade, o ofício. Privado do silêncio dos seus rebanhos para guardar, o homem emudeceu bruscamente. Sentia-se excluído, devoluto, um rosto anónimo sem a mortalha do envelope perdido nas pesadas gavetas.

Hoje, os jornais, disse o director ao conselho de redacção, não carecem de biblioteca. Nem de arquivo. É um desperdício de espaço, não acham?

quarta-feira, 8 de outubro de 2008

segunda-feira, 29 de setembro de 2008

Ofício de andarilho

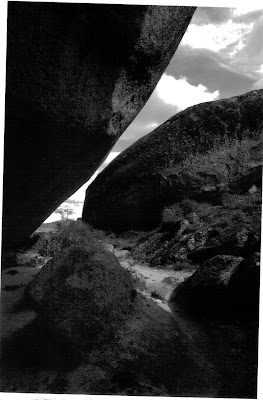

Quem arroteou a rispidez da pedra: pacientes pastores da transumância, a sede dos animais? Os esquivos bichos do monte caminham de noite, rasurados pela noite, na porfia de água. E sempre pelo mesmo carreiro: fraqueza que os predadores – mais a sua secreta arte – bem conhecem. Por este trilho esculpido nas fragas (começa nas nuvens e em aluvião desagua no infinito) passaram lobos, javalis, algumas raposas; em viagem menos longas, répteis em busca do sol (os répteis bebem a sombra) também o cruzaram. Todos estes bichos, e muitos outros provavelmente já abolidos, burilaram a rispidez da pedra, ofício imperceptível de andarilho tocado pelo medo. E o pastor mais o cão de coleira de picos (que lhe apoucava a bravura)? Em tempos, por certo, na cumplicidade emudecida seduziram o gado ao caminho agreste. Na Primavera, sim – quando a vegetação rasteira reinventa o húmus na avareza da pedra e começa a cerzir flores pequeninas na paisagem. O pastor, alcançada a lonjura do cume, cedeu por inteiro ao cão o dever de zelar o rebanho. Sentou-se. Do alto da penedia, terá olhado o mundo – o silêncio do mundo.

Foto: Luís Oliveira Santos

Etiquetas:

Fotografia,

transumância

O Uri de Uz

Uri é o meu nome. Um nome pequeno, é bom de ver. Quando a minha mãe me chamava da porta, um Iiiiiimenso golpeava o ar, veloz azagaia, atravessava os campos, perdia-se no cume dos montes. Talvez perfurasse os montes e fosse morrer longe, ainda mais longe. Toda a aldeia, enfim, ouvia. O voo do meu nome punha os cães a uivar, as aves levantavam aflitas. O meu pai assim exigiu. O meu pai detestava palavras grandes; qualquer gerúndio, qualquer advérbio, o aborreciam, profundamente. A paixão do vocábulo exíguo trouxe-lhe provações várias na vida. Teve de namorar mulher em terra estranha, na nossa aldeia o nome feminino menos extenso era Maria. Mas, para o meu pai, Maria tinha o excesso de duas letras.

Porfia longa em romarias estivais, algumas brigas com os zelosos familiares das moças, recusadas apenas por causa do nome. E só a sétima Ana, para trás ficaram também uma Ema e duas Evas, se apaixonou pelo meu pai – que havia entretanto hipotecado parte da juventude nesse delírio amoroso.

O meu pai chamava-se Rui. Morreu a ouvir um discurso do presidente da Câmara, que veio a Uz inaugurar a estrada de alcatrão. O autarca desconhecia, por certo, a doença do meu pai. Talvez por isso, logo após Minhas senhores e meus senhores, deixou escapar lamentavelmente. E por aí seguiu, pausado, a desembrulhar prosa ramalhuda, até pronunciar algumas siglas. O meu pai não resistiu,

Pior do que palavra esguia, meu filho: é palavra amputada. Caiu redondo no alcatrão, como se o meu nome, veloz azagaia, lhe tivesse trespassado a cabeça. A partir desse trágico dia, o Iiiii deixou de afligir a aldeia. Eu, é certo, já não era o menino esquivo.

O luto durou meses. Ana, minha mãe, em casa a bordar a ausência, portadas das janelas cerradas, a tristeza no lume apagado. Mas bordar a ausência é humidade inútil. Era preciso tocar a vida, pensar a impaciência do gado no curral, olhos brilhantes de fome. E foi então que percebi o drama de ser descendente do homem do verbo frugal. A gente de Uz, minha gente, começou a tratar-me de maneira singular, como se a maleita paterna fosse hereditária e tivesse calibre de calamidade. Os que ousaram falar comigo, escolhiam as palavras como quem cata a Língua. Se, por descuido, lhe fugia da boca vocábulo funesto, apressavam-se a esquartejá-lo, pau sa da men te. Quando entrava na taberna, a televisão emudecia; os jogadores de sueca escondiam as cartas, como se estivessem a jogar a dinheiro, não fosse espirrar, no calor da disputa, palavra abusiva.

Só tinha a mãe. E a minha mãe morreu, pouco depois, a debruar a ausência. Foi um funeral estranho, as pessoas afagavam-me a tristeza com mãos tépidas de silêncio; o padre, prevenido não sei por quem, celebrou a missa em Latim: no silêncio intraduzível de idioma anacrónico.

Afoguei o cão. Vendi o gado. Fechei a casa.

Parti.

Há dias, li no jornal que numa aldeia serrana só três meninos frequentam a escola: a Emerenciana, a Lambertina e o Dioclesiano.

Porfia longa em romarias estivais, algumas brigas com os zelosos familiares das moças, recusadas apenas por causa do nome. E só a sétima Ana, para trás ficaram também uma Ema e duas Evas, se apaixonou pelo meu pai – que havia entretanto hipotecado parte da juventude nesse delírio amoroso.

O meu pai chamava-se Rui. Morreu a ouvir um discurso do presidente da Câmara, que veio a Uz inaugurar a estrada de alcatrão. O autarca desconhecia, por certo, a doença do meu pai. Talvez por isso, logo após Minhas senhores e meus senhores, deixou escapar lamentavelmente. E por aí seguiu, pausado, a desembrulhar prosa ramalhuda, até pronunciar algumas siglas. O meu pai não resistiu,

Pior do que palavra esguia, meu filho: é palavra amputada. Caiu redondo no alcatrão, como se o meu nome, veloz azagaia, lhe tivesse trespassado a cabeça. A partir desse trágico dia, o Iiiii deixou de afligir a aldeia. Eu, é certo, já não era o menino esquivo.

O luto durou meses. Ana, minha mãe, em casa a bordar a ausência, portadas das janelas cerradas, a tristeza no lume apagado. Mas bordar a ausência é humidade inútil. Era preciso tocar a vida, pensar a impaciência do gado no curral, olhos brilhantes de fome. E foi então que percebi o drama de ser descendente do homem do verbo frugal. A gente de Uz, minha gente, começou a tratar-me de maneira singular, como se a maleita paterna fosse hereditária e tivesse calibre de calamidade. Os que ousaram falar comigo, escolhiam as palavras como quem cata a Língua. Se, por descuido, lhe fugia da boca vocábulo funesto, apressavam-se a esquartejá-lo, pau sa da men te. Quando entrava na taberna, a televisão emudecia; os jogadores de sueca escondiam as cartas, como se estivessem a jogar a dinheiro, não fosse espirrar, no calor da disputa, palavra abusiva.

Só tinha a mãe. E a minha mãe morreu, pouco depois, a debruar a ausência. Foi um funeral estranho, as pessoas afagavam-me a tristeza com mãos tépidas de silêncio; o padre, prevenido não sei por quem, celebrou a missa em Latim: no silêncio intraduzível de idioma anacrónico.

Afoguei o cão. Vendi o gado. Fechei a casa.

Parti.

Há dias, li no jornal que numa aldeia serrana só três meninos frequentam a escola: a Emerenciana, a Lambertina e o Dioclesiano.

Etiquetas:

cabeceiras de basto,

palavra

quarta-feira, 24 de setembro de 2008

A Camena

Ó poetas d’água fria!

Dizei-me: a vossa musa

Será com a andaluza

Que as noites me abrevia?

Olhai-a: que poesia!

Na dorna da Aretusa

Lá enche agora a infusa

De clássica ambrósia,

E aos lábios de cereja

Eleva, airosa e rindo,

O copo de cerveja!

Ó quadro nono e lindo!

Musas, chorais de inveja,

Musas, descei do Pindo!

João Penha

Dizei-me: a vossa musa

Será com a andaluza

Que as noites me abrevia?

Olhai-a: que poesia!

Na dorna da Aretusa

Lá enche agora a infusa

De clássica ambrósia,

E aos lábios de cereja

Eleva, airosa e rindo,

O copo de cerveja!

Ó quadro nono e lindo!

Musas, chorais de inveja,

Musas, descei do Pindo!

João Penha

sexta-feira, 19 de setembro de 2008

Palavras

As palavras armazenam-se como torrões maduros

São flexíveis à memória são marinheiros em terra

Acontece dizer: levantem-se e caminhem

Mas quem somos e que hábito envergamos?

As palavras entontecem

Quando dispersas levantam rumos vários.

José Afonso

São flexíveis à memória são marinheiros em terra

Acontece dizer: levantem-se e caminhem

Mas quem somos e que hábito envergamos?

As palavras entontecem

Quando dispersas levantam rumos vários.

José Afonso

terça-feira, 16 de setembro de 2008

Os passos por dentro da casa

Espanta-se. Os mesmos rostos a assomar à janela, o mesmo brilho viscoso do lajedo, a velha gata no alto da manhã lambendo o sol. Estranho, diz o homem. Ninguém o ouve, ninguém o conhece. Olha as fachadas, como turista atento à arquitectura de bairro proletário. Que procura? Talvez uma placa que lhe indique a casa onde nasceu. Mas na Rua das Musas não existe esse pequeno rectângulo de mármore para atear a memória. E o homem, por momentos, estanca na dúvida. Será aqui?

Desce até à esquina, ergue a cabeça: confirma. Sobe devagar o empedrado de granito, onde as “lágrimas” fabricavam “lama”. E um brusco desassossego emociona-o: a casa ainda existe? Pára. É aqui, só pode ser aqui. Hesita, suspende o gesto, a mão fechada. Recorda versos alheios, mas não os acha na memória; cita a ideia: feliz quem encontra a porta e chora diante dela. O braço avança, os nós dos dedos ressoam na madeira, uma vez, duas vezes. Silêncio. Ouve passos,

Quem é?, voz indecisa, receosa.

Sou eu.

Que deseja?

Eu procuro a casa onde nasci...

Enganou-se no número.

Silêncio. Os passos distanciam-se, arrastam murmúrios. O homem volta a bater, uma vez, duas vezes,

Abra, por favor.

Os passos de volta, mais rápidos, impelidos talvez pela ira. A porta abre bruscamente. Silêncio. O homem sorri, estende os braços, como se quisesse medir a largura da casa, a largura do mundo,

João... Que fazes aqui, João?!

Sabe o meu nome!

“Era uma vez um rapaz chamado João que vivia ...»

«... em Chora-Que-Logo-Bebes, exígua aldeia aninhada perto do Muro...», continuou o João. Abraçam-se, desmedida ternura como sempre acontece quando alguém descobre uma personagem fora do livro.

Entre, a casa é sua. Entre, sempre foi sua.

A porta encerrou devagar contra a luz da manhã. Os passos por dentro da casa, por dentro da úmbria, por dentro da memória, sobem estrepitosas escadas de madeira. Felizes, o autor e a personagem.

Sente-se, por favor: sente-se.

O homem senta-se, na única cadeira da sala vazia, imersa na claridade da manhã que entra pelas janelas. No alto da parede, um letreiro (esse sim, sabia-o de cor) prende-lhe os olhos: “É proibida a entrada a quem não andar espantado de existir”.

Esteve algum tempo afixado na fachada, mas os vizinhos apresentaram queixa na Câmara Municipal...

Queixa!

Sim, uma queixa, um abaixo-assinado. E foram à Assembleia Municipal expor de viva voz o caso. Além de escrito a vermelho, alegaram, o letreiro dava má fama à rua. Que, apesar do nome, é de gente séria e honesta...

E os da Câmara?

Mandaram dois funcionários com uma escada retirar “esse atentado à decência». Acudi a tempo, e guardei-o. É tudo o que tenho, é o meu tesouro. Quando, há bocado, ouvi bater à porta, julguei que eram eles. Acredite, fiquei com medo.

Medo. Tu tens medo, João!

O Muro caiu. Andamos todos espantados de existir.

Desce até à esquina, ergue a cabeça: confirma. Sobe devagar o empedrado de granito, onde as “lágrimas” fabricavam “lama”. E um brusco desassossego emociona-o: a casa ainda existe? Pára. É aqui, só pode ser aqui. Hesita, suspende o gesto, a mão fechada. Recorda versos alheios, mas não os acha na memória; cita a ideia: feliz quem encontra a porta e chora diante dela. O braço avança, os nós dos dedos ressoam na madeira, uma vez, duas vezes. Silêncio. Ouve passos,

Quem é?, voz indecisa, receosa.

Sou eu.

Que deseja?

Eu procuro a casa onde nasci...

Enganou-se no número.

Silêncio. Os passos distanciam-se, arrastam murmúrios. O homem volta a bater, uma vez, duas vezes,

Abra, por favor.

Os passos de volta, mais rápidos, impelidos talvez pela ira. A porta abre bruscamente. Silêncio. O homem sorri, estende os braços, como se quisesse medir a largura da casa, a largura do mundo,

João... Que fazes aqui, João?!

Sabe o meu nome!

“Era uma vez um rapaz chamado João que vivia ...»

«... em Chora-Que-Logo-Bebes, exígua aldeia aninhada perto do Muro...», continuou o João. Abraçam-se, desmedida ternura como sempre acontece quando alguém descobre uma personagem fora do livro.

Entre, a casa é sua. Entre, sempre foi sua.

A porta encerrou devagar contra a luz da manhã. Os passos por dentro da casa, por dentro da úmbria, por dentro da memória, sobem estrepitosas escadas de madeira. Felizes, o autor e a personagem.

Sente-se, por favor: sente-se.

O homem senta-se, na única cadeira da sala vazia, imersa na claridade da manhã que entra pelas janelas. No alto da parede, um letreiro (esse sim, sabia-o de cor) prende-lhe os olhos: “É proibida a entrada a quem não andar espantado de existir”.

Esteve algum tempo afixado na fachada, mas os vizinhos apresentaram queixa na Câmara Municipal...

Queixa!

Sim, uma queixa, um abaixo-assinado. E foram à Assembleia Municipal expor de viva voz o caso. Além de escrito a vermelho, alegaram, o letreiro dava má fama à rua. Que, apesar do nome, é de gente séria e honesta...

E os da Câmara?

Mandaram dois funcionários com uma escada retirar “esse atentado à decência». Acudi a tempo, e guardei-o. É tudo o que tenho, é o meu tesouro. Quando, há bocado, ouvi bater à porta, julguei que eram eles. Acredite, fiquei com medo.

Medo. Tu tens medo, João!

O Muro caiu. Andamos todos espantados de existir.

segunda-feira, 15 de setembro de 2008

Subscrever:

Mensagens (Atom)